日期:2025-08-06 12:58:39

放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

大皖新闻讯 抗日战争是近代以来中国人民反抗外敌入侵持续时间最长、规模最大、牺牲最多的民族解放斗争,也是第一次取得完全胜利的民族解放斗争。在这场波澜壮阔的斗争中,安徽作为华中抗战的领导中心和新四军坚持抗战的主战场之一,见证了无数英雄壮歌。近日,大皖新闻记者循着历史足迹,重访肥东褚老圩新四军东进抗日纪念馆等承载着民族记忆的红色土地,这里的的故事,仍在诉说着那段刻骨铭心的岁月。

四代传承,守护烈士英魂

在肥东县白龙镇褚老圩,有一处特殊的墓地,距离新四军东进抗日纪念馆约200米。盛夏的阳光照在墓碑上,金光夺目。75岁的老人商宗年弯腰用软布轻拭墓碑,眼神中满是敬意。

商宗年正在擦拭墓碑。

大皖新闻记者采访了解到,1938年,新四军第四支队响应中共中央和军部命令,向皖中、皖东挺进,创建抗日根据地。当年年底,部队来到肥东青龙厂一带,将司令部设在褚老圩。据党史记载,抗日战争时期,肥东青龙厂处于淮南津浦路西抗日根据地西部交通门户,是一个重要的战略要地。如今,虽然青龙厂一带的硝烟早已散去,但新四军战士们在这里留下的英勇故事仍然代代相传,吴长仪的故事就是其中之一。

“新四军第四支队当时在皖中地区进行抗日活动,庐江人吴长仪义无反顾地投身革命,后随部队来到青龙厂,和我爷爷商家维成为了战友。”商宗年告诉大皖新闻记者,在青龙厂附近发生的一场战斗中,吴长仪为营救一位被战火烧着的孩子而中弹牺牲,他的生命也永远定格在了19岁。“我爷爷和他的关系非常好,吴长仪牺牲后,村民们含泪将其葬在褚老圩,后来部队转移,我爷爷奉命留守,从那时起,我们一家便接下了为吴长仪坟墓祭扫的使命。”

1977年,商家维去世,他的儿子商得金、商得银接过守护烈士坟墓的接力棒,随着老一辈相继离世,听着红色故事长大的商宗年也义无反顾地接过延续了两代人的责任,继续守护吴长仪烈士墓。如今,这个接力棒已传到了商宗年女儿商红霞的手中。2023年,商宗年被评为“中国好人”。他们的坚守,让烈士的英魂得以慰藉,也让那段抗战历史被更多人铭记。

首战告捷,点燃抗日烽火

走进新四军东进抗日纪念馆,讲解员黄媛媛首先介绍了新四军在皖中地区的第一站。彼时,侵占巢县的日军经常派出小股部队,到巢湖东岸蒋家河口进行烧杀抢掠。蒋家河口距巢县县城约5公里,位于运漕河西岸,日军常乘船艇在这里登岸。刚刚东进到这里的新四军第四支队第九团经过周密侦察,发现蒋家河口周围河道纵横,芦苇茂密,地形复杂,便于隐蔽,是理想的伏击地点。

蒋家河口战斗要图。

1938年5月11日,第九团侦察队和第二营第四连由银屏山出发,于12日拂晓前进入伏击地域。上午8时许,从巢县方向开来两艘日军船只。当船靠岸,日军开始上岸之际,埋伏的新四军部队突然猛烈开火。遭到袭击的日军有的跳入水中企图登船逃窜,有的拼命爬上河岸顽抗。第四连三排以火力封锁日军退路,侦察队奋勇冲击并用集束手榴弹将敌船炸翻。整个战斗只用了20分钟,歼灭日军坂井支队巢县守备队10余人,缴枪10余支,新四军无一伤亡。

纪念馆中记载,蒋家河口战斗是第四支队挺进皖中的第一仗,也是新四军建军以来的第一仗,由此拉开了新四军在华中敌后抗日游击战争的序幕。《新华日报》头版报道称“新四军在敌后站稳脚跟”。此战让日军不敢轻易下乡,使新四军军威大震,也让肥东群众看到抗战希望,参军热潮席卷城乡。

棋盘岭上,彰显铁军本色

1938年9月,新四军第四支队在皖中棋盘岭再次给日军以沉重打击。9月2日夜,新四军第4支队特务营和第7团第3营4个连及两个便衣班,从挂车河出发,拂晓进抵安徽省安庆至桐城公路上的棋盘岭埋伏。

3日晨9时许,日军汽车80余辆驶近棋盘岭隘口。便衣班首先将先头两辆击毁,第3辆汽车亦被集束手榴弹炸翻,后面汽车相继停下,长约10里。新四军迅速出击,日军下车乱窜,被火力大量杀伤,其余退至棠梨山顽抗。此次战斗历时半小时,共击毁日军汽车50余辆,击毙日军70余人,缴获步枪21支、子弹700余发等大量战利品,新四军战士伤亡不到10人。

新四军东进抗日纪念馆

9月17日,新四军第7团第3营再次在棋盘岭设伏。上午11时,日军骑兵60余人从新安渡北上,后有汽车百余辆跟进,接着又发现有日军装甲汽车向南驶来。第3营对前来之敌坚决阻击,重点伏击两辆装甲汽车。击毁装甲车后,新四军从右侧向敌迂回,敌军退却后新四军猛追,直扑堤岸,将敌大部消灭,残敌30余人溃逃。此次战斗共持续1个多小时,击毙日军联队长、中队长等军官4人、士兵80余人,伤6人,击毁装甲车两辆,毙马4匹,缴获步枪38支、手枪5支等,新四军战士伤亡再度控制在10人以内。

棋盘岭两次伏击战,极大地打击了日军的嚣张气焰,战后桐城至新安渡之间的公路5天没有敌车来往,桐山、舒城、潜山之敌被迫撤退。这不仅为新四军的发展奠定了基础,也鼓舞了敌后军民的信心。新四军第四支队用实际行动证明了,他们是保卫祖国河山的钢铁之师。

“江北小延安”,军民共筑堡垒

肥东地处淮南铁路要冲,是日军运输生命线,也成了新四军插向敌人腹地的尖刀。1938年底,新四军第四支队来到肥东白龙镇褚老圩。“褚老圩本是一座私家庄园,抗日战争时期,这里有100多间青砖瓦房,是一个易守难攻的‘理想堡垒’。当时的圩主褚峻斋将新四军战士们请进圩中休整,并积极配合在周边开展民运工作,宣传抗日救国。”随着讲解,记者看到馆内仍存有大量当年的影像资料。

1939年6月,叶挺、张云逸、邓子恢、罗炳辉、戴季英等新四军主要领导人也陆续住进褚老圩指挥东进抗日。直到抗日胜利,褚老圩一直是肥东地区新四军和共产党组织的军事和政治活动的中心,被称为“江北小延安”。

新四军东进抗日纪念馆。

据党史记载,新四军在此先后建立起中共青龙厂区委、中共合肥中心县委;建立了造甲、青龙、白龙、埠里、双墩等十多个乡级抗日民主政权,还成立了妇抗会、青抗会和儿童团等群众抗日组织。从蒋家河口的首战告捷点燃皖中抗日星火,到褚老圩内将帅运筹、乡级政权星罗棋布,肥东这片热土上的每一寸土地都浸染着军民共赴国难的赤诚。正是这份鱼水深情,让“江北小延安”的旗帜在抗日战争的烽火中始终高扬,成为敌后抗战的坚固堡垒。

团结一心,巩固抗日根据地

新四军第四支队是一支具有悠久历史和光荣传统的红军部队。其前身可追溯到1928年河南固始县农民暴动后成立的县独立团,先后两次组建为中国工农红军第28军。在三年残酷的游击战争中,红28军以不足2000人转战于鄂豫皖边区45个县域,歼敌17个营,钳制了大量国民党军,有力支援了主力红军的战略转移,确保了大别山红旗不倒。

1938年2月,根据中共中央指示,红28军与鄂豫皖边区红军游击队正式改编为新四军第四支队。同年3月8日,第四支队在湖北黄安七里坪召开誓师大会后,挥师东进,4月初抵达皖中地区,胜利完成了由国内战争转向抗日民族战争的战略转变。

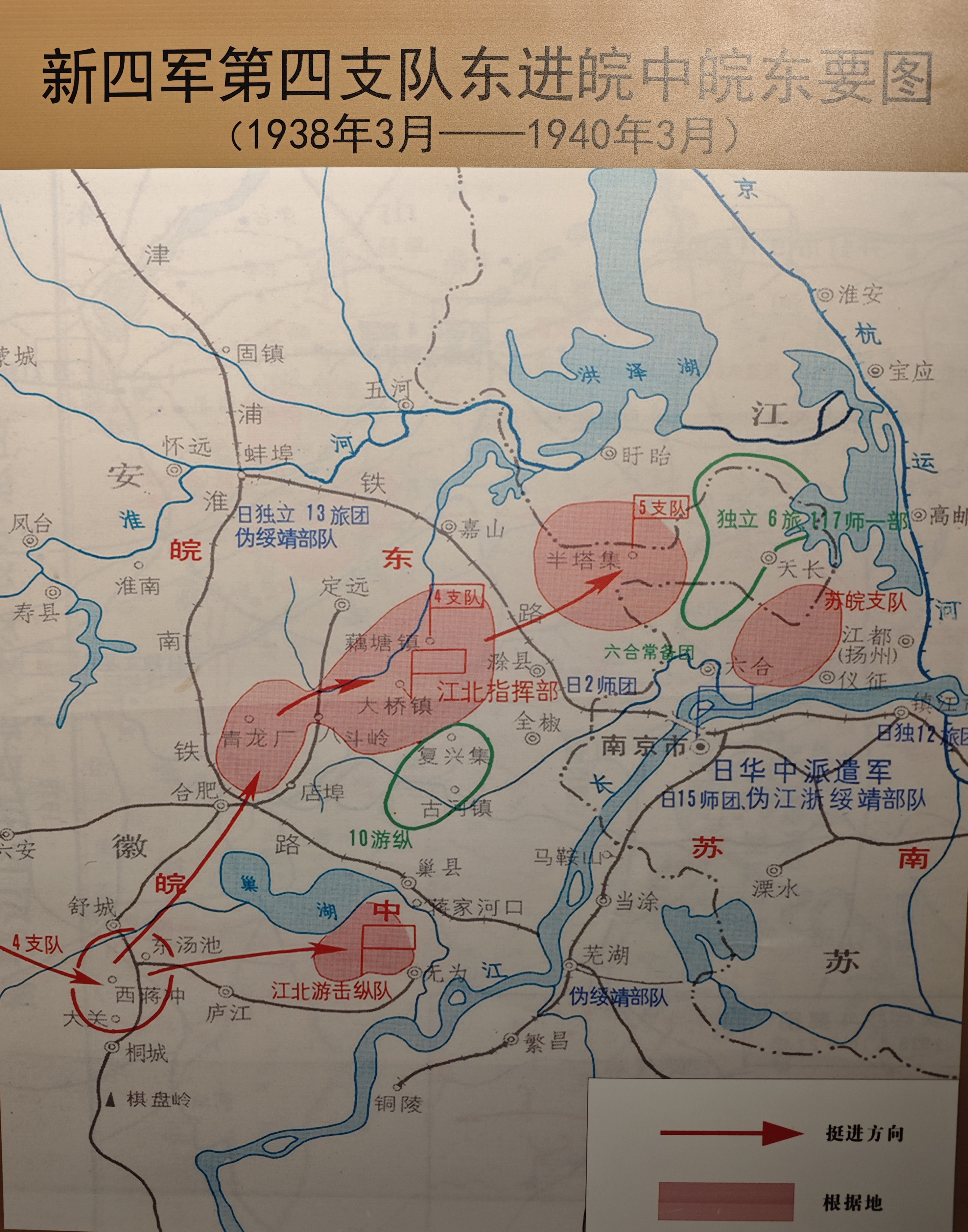

新四军第四支队东进皖中皖东要图。

遵照中央命令,第四支队司令员高敬亭率部进至皖中和皖东地区,成为新四军进军敌后最早的部队,与日伪顽浴血奋战。据不完全统计,四支队从1938年3月下山挥师东进到1939年6月的一年零四个月里,先后战斗90多次,毙、伤日军2300余人,消灭反动武装和土顽3600余人。

纪念馆内记载,新四军第四支队东进皖中后,积极团结开明人士共同抗日。1938年4月,新四军第四支队驻守舒城西港冲,高敬亭与当地最富有、最有声望的开明绅士韦家、华家和佘家建立了良好的朋友关系。这些大户不仅让屋、支援钱粮,还全家投身抗日,动员乡亲参军。同时,四支队根据中央指示,在皖中建立新区,恢复老区,贯彻减租减息政策,建立“三三制”民主政治制度,团结了各阶层人士,激发了群众的抗日热情。

新四军第四支队在皖中的抗战历程,是一部波澜壮阔的英雄史诗。他们以坚定的信念、英勇的战斗和无私的奉献,为抗击日本侵略者、保卫祖国河山做出了不可磨灭的贡献。

大皖新闻记者 龚润泽 于源绮 江振焕 见习记者 周镕健 王浩 摄影报道

编辑 汪艳

益通网提示:文章来自网络,不代表本站观点。